『私の、美しい皮膚』Vol.1

皮膚はあなたの表面であり

同時にあなたそのものでもある

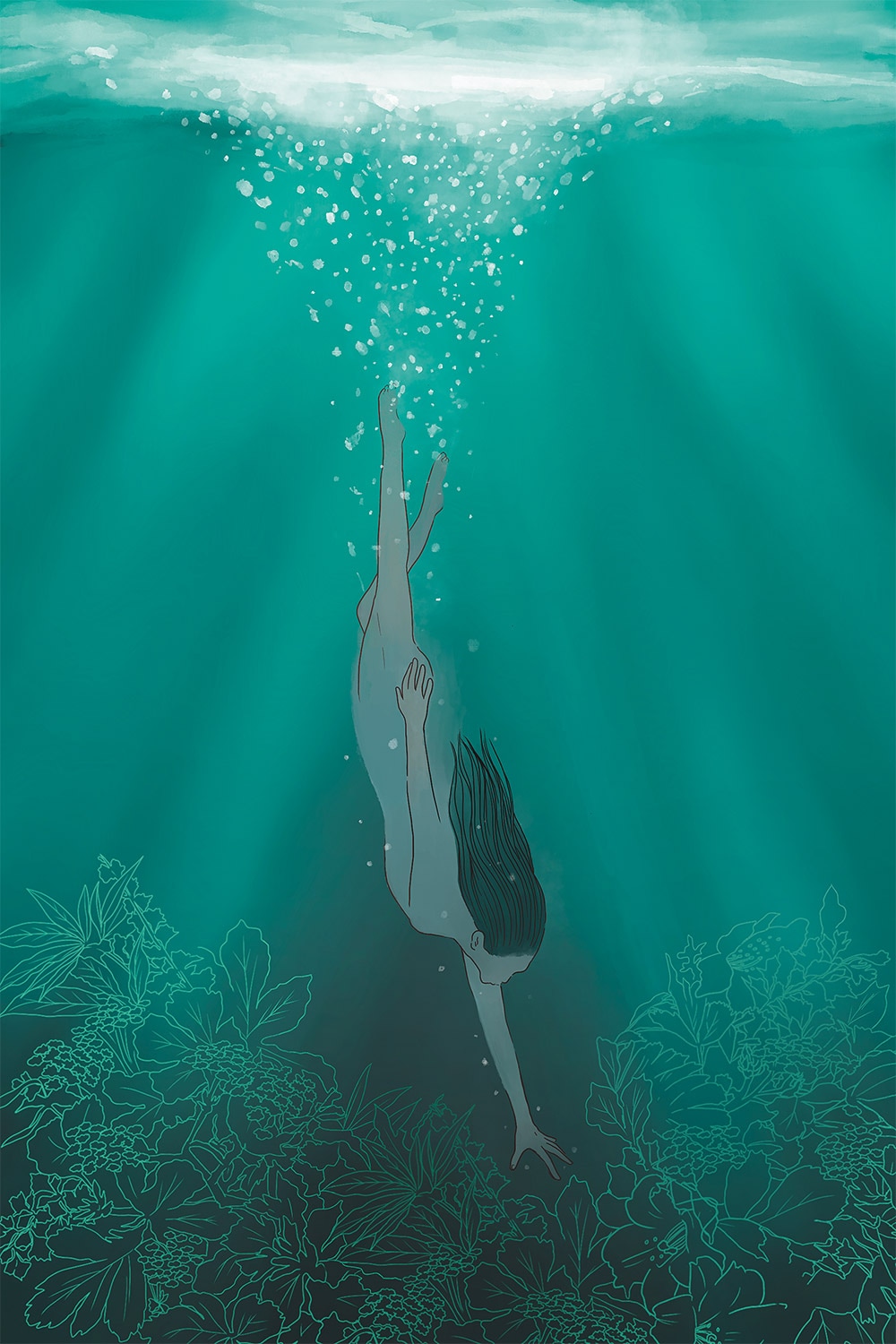

潜り切った先にある海の底の青を、空と錯覚しそうになるのはなぜだろう。

ざばん、という水音とともに、世界が分かたれた。眩しい光がカーテンのように差し込む中を、深い青を求め潜ってゆく。眩しい陽の光は、さっきまでいた世界と同じ明るさで目を眩ませるのに、もうここは私の場所ではない。深く、疾く。全身の細胞がひとまわり縮むような冷たさが全身を包み込む。魚たちが無数のスパンコールのように光を反射し、海面からの距離を知らせてくれる。水深10m。まだ、足りない。太陽が、近い。足に取り付けた人工筋肉のパワードユニットが、蹴り上げる数倍の力をフィンに伝え、銛のように私の体を海底へと突き進ませる。

いつも、気が済むまで思い切り深く潜る。二度と浮かび上がらない危険性を顧みずに。あの人は、いつもそうしていた、と言っていたから。

水深20m。ここまで来ると、水圧で浮力が消え、何もしなくても体が浮かなくなる。だんだん呼吸が苦しくなり、脳幹からつま先まで痺れが走る。一瞬、恐怖を覚えるが、渾身の力で後ろに足を蹴り上げると、体の中を流れる冷たさが虹色の光を伴ってスパークした。圧倒的なものに包まれる心地よさ。水圧で3分の1になった肺が必死に酸素を送り出し、血管の一筋一筋が熱く脈打つ。素潜りをする人間の中には、息を止めた苦しさが性交の悦びより勝ると言ってはまり込み、そのまま亡くなる者もいると聞くが、まだ経験の浅い私には分からない。

海の底に着いた。静寂が訪れ、心臓の鼓動だけが響く。ここで叫んでも、誰にも届かない。世界の電源がオフになったみたいに、全てが、止まる。酸素不足で麻痺した脳が感覚を遮断し、私を完全に一人にする。−−否、あの人とだけは繋がっている。こんな時でも、私はあの人と一体だ。

生命が警告を発するギリギリまで留まってから、ゆっくりと海面に浮上した。水飛沫をあげながら、元いた世界に触れる。新鮮な空気が空っぽになった肺に流れ込み、私を生かそうとする。死ぬのはどうしてこうも難しいのだろう。とりわけ生きたい、と強く願っていなくとも。

皮膚の上に水圧の余韻を感じながら、自動追走モードに設定していた水陸両用ヴィークルに乗り込んだ。海上の風の冷たさに肌が粟立ち、思わず二の腕をさする。手のひらの冷たさが体表の温度よりも勝っている。母はびっくりしたかもしれない。顎下に埋め込んだ骨伝導フォン越しに、私は話しかけた。

「ごめん、母さん。−−母さんの愛した海はどうだった?」

私が身に纏っているのは、神経伝達繊維を織り込んだセンサリースーツだ。超極薄の透明な生地が全身を包み込み、紫外線や汚染物質から体を守ってくれる。光学迷彩でデザインは自由自在の上、厚さも持ち主の意志一つで変えられた。元は優れた身体計測技術を持つ日本の大手下着メーカーで、現在はヘルステック企業として発展している企業が “第二の皮膚” として開発したものだ。

それだけではない。センサリースーツは着用者の感じる全ての皮膚刺激をデジタル信号に変えて遠隔地に届ける。私が今、感じている身体感覚はそのまま遥か遠く、地上から1000km離れた宇宙ホテルの一室にいる母の皮膚の上に完全に再現されている。肌についた砂つぶ一つ、わずかにそよぐ風のひと吹きまで逃さない。視覚共有レンズと骨伝導フォンで視覚と聴覚を共有し、食事の時には嗅覚と味覚センサまで身につければ完璧だった。私は母の皮膚を着、母の目と耳を持って旅をしているようなものだ。

幾度かにわたるパンデミックに戦争、気候災害からの避難。私たちの世界は今世紀に入り何度も分断され、歴史には決して刻まれない無数の別離を産みだしてきた。今ではこのスーツは人々の生活にはなくてはならないものだ。メタヴァース空間に再現された克明なヴィジュアルとサウンドでも到底補いきれないリアルな体感を、まるでその場にいるかのように伝えてくれるから。とりわけ、高齢化率が50%を超えた私の国において、身体の不自由さから解き放たれ、若い頃の楽しみを再び味わいたいという人々にとっては、このスーツは格好の娯楽の道具だった。ガイドがスーツを着用して代わりに旅するバーチャルツアーや、プロ選手がスーツを着て行うバーチャルスポーツ、人には言いづらい、密やかな愉しみ、etc。

しばらく波間に漂っていると、遠くから一隻の水上住居がゆっくりと近づいてきた。さざなみの弧を描きながら、私の横に止まる。

「お嬢さん、フルーツいらない?」

女性がハッチから顔を出した。引き締まった体をショッキングピンクのスーツに包み、豊かな髪を流行の髪型に結えている。高線量の紫外線を耐えず浴び続ける生活だろうに、肌はまるで屋外に出たことのない人間のように美しく、しみ一つない。彼女は私の全身をちらりと見ると「かっこいいね。そのスキン。似合ってる」と言った。スキンダイビング時のフォルムは、2020年代に流行したブランドの最新コレクションのテキスタイルが体の前面に大胆にプリントされたウェットスーツ型に設定してある。母が若い頃に熱狂していたブランドだ。商売用のお世辞でも、母の趣味を褒められるのは嬉しい。ハッチの中のコンテナには、艶やかなオレンジやパイナップル、マンゴなどがぎっしりと並んでいた。この辺りではまだ天然のフルーツが採れるらしい。宇宙ホテルで食べ慣れたフェイクフルーツと、味はどう違うのだろう。熟れたマンゴを購入して、代金をこの島でしか通用しない地域仮想通貨で払いながら私は聞いた。

「あの、つかぬことをお聞きするのですが、この人知りませんか」

真四角の紙に印刷された写真を、防水バッグの中から取り出す。

「へぇ、紙の写真なんてまだ存在したの」

彼女は写真に顔を近づけ、目を細めた。褪色した写真に写る人物たちは、かろうじて目鼻だちがわかる程度だ。一人は、若い頃の母。もう一人は、おそらく当時の母の恋人だろう。

「うーん、これじゃ知っててもわからんね。デジタルの写真はないの」

「いえ……これしかないんです」

この写真を母の荷物の中から見つけたのは、数ヶ月前だ。二人はそれぞれ相手の体に腕を回しあい、微笑んでいる。母の表情は心の底からリラックスしているように見える。初めて見つけた時には、今まで一度も見たことのない彼女の表情に驚かされた。

「ああ、そういえば昨日、観光局のひとから聞いたわ。お母さんの皮膚を着て旅をしているお嬢さんがいるって」

宇宙ホテルであらゆる人種を交えて暮らしている私にとって、噂話の出回るあまりの速さに苦笑してしまう。しかし、このコミュニティの小ささは人探しをするにはむしろ有利だった。

「はい、そうです。母は昔この地で暮らしていました。戦争が始まる、もっと前のことです」

私の今いる場所は南海の孤島だ。青い海と豊かな自然に覆われ、標高1600mの山を抱えるこの島は、つい10数年前までは敵国の領土だった。女性の背後、遠くの海岸の方には、切り立った崖と、私たちを拒むように聳える要塞が見えた。澄んだエメラルドグリーンの海が、黒ずんだ壁に反射した太陽光を受けてまばゆく輝いている。

「今は宇宙ホテルで総合医療ケアを受けながら生活しています。体が不自由になった母のために、こうして私がセンサリースーツを着用して旅をしているんです」

「宇宙ホテルか。あんなところに入れるなんて金持ちなんだね」女性は目を丸くする。

「名前は?」

「ツキです」

一拍おいて、この地に暮らした母の名を聞いていることに気づいて言い直した。

「ウミです。鷺坂ウミ」

「知らんねえ」

女性は顎に手を当てて首を傾げた。溌剌とした外見にそぐわず、仕草や口調には年老いた人間の特徴が滲み出ている。母と同じ服装の趣味を有するぐらいだから、実年齢はきっと、見た目よりもずっと高いのだろう。

この島の人々が若々しいのは、この島の一大産業であるウェルネスパークを運営する超国家企業の技術実験に協力しているからだ。乗り物に乗っている間にいろいろなフィジカルチェックをする遊園地や入浴中にがん検診を行うスパ施設、高度な医療美容技術を駆使したリハビリや身体改造、整形施術のための宿泊施設を備え、世界中から「老い」を忌避する金持ちたちが最先端のアンチ・エイジングケアを求めてやってくる。確か、このスーツを開発したヘルステック企業が運営を任されているはずだった。老化を止め、若く健康な肉体を保つことは、ここ数十年の世界中でのトレンドだった。私の母のように、老いに抵抗せず、寿命を受け入れる方が今では珍しい。

彼らほど長く人生を生きていない私には、そうまでして生命を齧り尽くしたい人々の気持ちは分からない。もしかしたら、彼らの寿命を延ばしているのは彼ら本人の意志ではなく、彼らの家族の願いなのかもしれない。私が母に、1秒でも長く生きていてほしい、と願うように。

「彼女が暮らしていたのはもう40年も前のことですから」

「そうかぁ。じゃあわからんな。わたしがこの島に来たのは20年前だから。ここらの人はみんなそうだよ。近くの島から逃げてきた人ばっか」

この40年で、このあたりの国境は幾度となく変わった。小さな島々は翻弄され、取り引きの道具にされ、軍事拠点として原型を止めないほど造り替えられた。いくつかの島は居住不可となり、住民たちは住んでいた島を棄てざるを得なくなった。自治を求めて独立を掲げたこの島を保護したのは、今では国家に匹敵する権力を持つ超国家企業だ。独立とは名ばかりで、彼らの生活は実質、超国家企業の提供するシステムと物資に支えられ、企業活動に協力することで自治体としての体をどうにか保っているのだが。

母が元気なうちに、観光が再開していたらどんなによかっただろうと思う。ただ、母が来たがったかどうかはわからないが。

そうですか、と私はうなだれた。長い戦争を経て住民が散り散りになった島で、名前も知らない人間を探し当てるのは至難の業だろう。

「これからどこ行くん?」

「クバル岳に登ってみようと思うんです。母はトレッキングも好きでしたから」

「そう。ガイドは?」

「これから探します」

「だったら良い人がいるよ。今も岳の麓に住んでるガイドさん。ベテランでねぇ、このへんでネイチャーガイドっつったら、そん人が一番よ。観光案内所で紹介してもらえるはずさ」

彼女はデバイスを開き、観光案内所のウェブサイトからガイドの一覧を出し、スクロールする。

「名前、なんつったっけねぇ。……あ、もしかしたら、そん人なら昔住んでた人のことも分かっかも。この島で生まれて、一回も外に出たことねぇつってたから」

(Vol.2へ続く)

-

- 小野美由紀(おの・みゆき) 1985年生まれ。2015年にデビューエッセイ集『傷口から人生。メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった』(幻冬舎)を刊行。ほかに、絵本『ひかりのりゅう』(絵本塾出版)、旅行エッセイ『人生に疲れたらスペイン巡礼〜飲み、食べ、歩く800キロの旅』(光文社新書)、小説『メゾン刻の湯』(ポプラ社)、『ピュア』(早川書房)がある。企業と協業してSF小説を執筆するSFプロトタイピングでも幅広く活動中。

デザイン/WATARIGRAPHIC