――第27回三島由紀夫賞候補、第151回芥川龍之介賞候補となった「マダム・キュリーと朝食を」(集英社)、や“放射能”の科学史を巡るコミック「光の子ども1,2,3」(リトルモア)などで知られる作家、漫画家の小林エリカさん。史実からさまざまな着想を得ている彼女とブラジャーを巡る歴史を辿るためKCI(京都服飾文化研究財団)(※1)を訪れました。3回にわたる短期集中連載で小林エリカさんが、どのようにブラジャーが生まれ、現在のスタイルにたどり着いたのかを追いかけます。第1回目となる今回は、ブラジャー誕生、前夜。コルセットのおはなしです。

KCIギャラリーでドレスのスケッチをする小林エリカさん

KCIギャラリーでドレスのスケッチをする小林エリカさん

白いロングドレスには、首元まで花模様のレースが施されている。

水色のロングドレスには、襟と袖口からスカートの裾にまで広がる繊細な水玉と幾何学模様のレースが重ねられ、両袖とウエストには水色の絹のリボンが結ばれている。

可憐なドレスを前に、私は思わずうっとりする。

私は下着の、ブラジャーの歴史を辿るため、京都市内にあるKCIで学芸員を務める石関亮さんを訪れた。

そこでまず案内してもらったKCIギャラリーの展示室(※2)には、19世紀末から20世紀初頭の情景を描いたフランスの作家マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』を手掛かりに選ばれた、十着あまりのドレスが並んでいた。

学芸員の石関亮さんから当時の流行や歴史的背景の話を聞きます

学芸員の石関亮さんから当時の流行や歴史的背景の話を聞きます

実際、パリやヨーロッパの街々には、このドレスを身にまとったひとりひとりの女がかつて存在していたわけで、このドレスでバカンスを過ごしたり、あのドレスでパリのサロンで恋をしたり、ひょっとしたらマドレーヌを齧(かじ)ったことさえあったのかもしれない、と想像するだけで、ため息が出る。

あぁ、私も一度でいいからこんなドレスを着てみたい。

夢心地になりながら、可愛らしく結ばれたリボンの、そのウエストの細さに、目を瞠(みは)る。

細すぎだろ。

19世紀頃、ヨーロッパの女たちは、コルセットでウエストを締め上げていた。という史実を、勿論、知識としては知っていた。確かにほっそりしたウエストからスカートの裾が広がる姿はきわめて美しい。

しかし、いざ、その異常なまでに細いウエストのドレスを目前にすると、これは大変だ・・・・という気持ちがふつふつとこみ上げてくる。

とてもじゃないが、着られる気がしない。

かくして、ブラジャーの歴史を辿る旅、第一話目は、コルセット(※3)からはじまります。

KCIの一室で特別に、1880年代に使われていたというコルセットを見せていただいた。

水色の絹サテンにレースの縁取り。白い糸でところどころに刺繍が施されている。

胸元には金のリボン飾りもついていて、これまたうっとりする可愛さである。

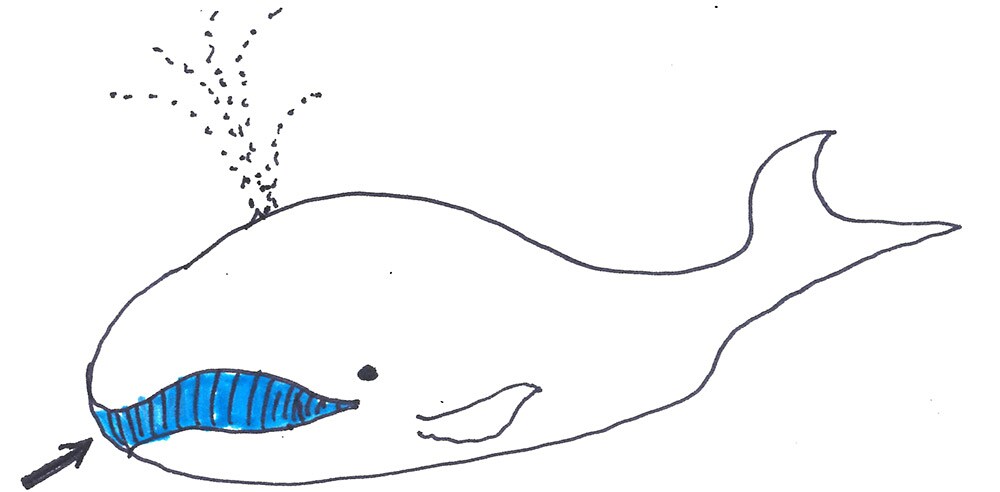

しかし、目を凝らしてみると、細い縦線がいくつも入っていて、聞けばそれが鯨ひげ(鯨!)を削って創ったワイヤーだという。

アートブックを手がけるドイツの出版社、TASCHEN(タッシェン)が刊行したKCIのコレクションをまとめた1冊にもこのコルセットが掲載されています

アートブックを手がけるドイツの出版社、TASCHEN(タッシェン)が刊行したKCIのコレクションをまとめた1冊にもこのコルセットが掲載されています

そのサイズは、バスト約76センチ、ウエスト約49(!)センチ。

両端には金属の歯止めがついていて、そこに紐を通して、ウエストをとことん締め上げる、という凶暴な仕組みになっている。

ちなみに、かつては女だけでなく、男もコルセットを着けていたこともあったそう。

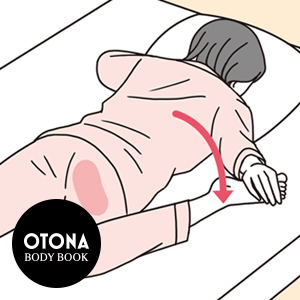

かのコルセットの複製品を、実際、私も着けさせて貰った。

といっても、私はぼんやり両手を広げて突っ立っているだけ。

二人がかりで紐を後ろから引っ張り、下から上へ向かって、紐を、コルセットを、締め上げてゆく。

私は懸命に働く二人をただただ見下ろしながら、なんだか自分が偉くなったような錯覚さえ覚える。これが当時の上流階級のお着替えタイムであり、メンタリティーなんだなぁ、というのをしみじみ実感する瞬間である。

貴族や王族なんかの間では、お着替えしながら(というか召使いたちにお着替えさせてもらいながら)招いた親しい人とお喋りする、というリチュアルまであったそう。

わかる。

わかるわぁ。

大体、自分はやることがなくて暇だし、コルセット締め上げるだけで、すんごく時間がかかるから。

ところで、コルセットは真ん中まで締め上げたあたりから、かなり苦しくなってくる。

上までがっつり締めて貰ったら、そうとう苦しい。

鏡を覗き込むと、確かにその締め上げ力は相当なもので、我がウエストもそれなりに細く見えるようになるのには、驚いた。

そこにテンションの高まりはあるものの、これでディナーとかは、正直無理だわ。

それに、これでもなお、まだまだあのドレスは着られそうにない、という恐ろしさよ。

20世紀初頭、女たちは、そんなコルセットを脱ぎ捨てはじめる。

そもそも、ウエストを細くしすぎた故の、健康被害も問題になっていた。

たしかに、19世紀末にもなると、あなたの胃とか腸とかはいったいどこに入っているの!?というレベルのウエストを見せつける女の写真が残っていたりする。

くわえて、産業革命と科学の発展華々しい20世紀がやってきて、女たちも、自転車に跨り、テニスをするようになる。

そんなときにコルセットは足かせだった。

とはいえ、女たちは、依然、馬には横乗りしかできず、跨ることさえ認められていないのだったが。

それにしても、ぎゅうぎゅうに締めつけられていたコルセットを外したときの開放感たるや。

どうかそれを男女問わず一度は体験してもらいたいものである。

コルセットを外した女たちが、颯爽と自転車に跨ったときの、ラケットを振ったときの、その感動は、どれほどのものだったろう。

これまでの社会規範から、自分の身体を解き放つ。

それはきっと新しい美の発見で、大きな革命だったに違いない。

自分の身体に一番近いところに着ける下着。

その下着から、自分を締め上げることが、自分を解き放つことが、はじまる。

私の身体と社会とが、下着を間にはさんで繋がっていることを、実感した時だった。

つづく

※1 京都服飾文化研究財団(The Kyoto Costume Institure, 略称KCI)……ワコールが現代服を生み出した西洋の服飾の歴史とその奥深さを知るために設立した西欧の服飾、および服飾に関する文献や資料を体系的に収集・保存、公開する研究機関。18世紀から現代までのドレス、衣服、靴、アクセサリーなどを1万3千点、文献資料を2万点以上保存する。エリザベス一世に献上された17世紀の貴重なドレスの一部など歴史的なものだけでなく、現在も続く世界的メゾンのコレクションも継続的に収集している。

※2 KCIギャラリー……KCIに付属するギャラリー。収蔵品からセレクトした作品を中心に不定期に展示、紹介する。小林さんが訪れたのは2022年12月23日まで行われていた「フランス文学が誘う街とファッション -19世紀後期から20世紀へ―」展。

※3 コルセット……胸部より下のウエストや腰まわりのラインを補正する役割を持つ矯正下着。その歴史は古くヨーロッパでは中世期に医療用としてすでに使用されていた。14世紀頃からドレスやスーツの体のラインに合わせたシルエットを整えるために男女ともに使用されるようになる。とくに女性の理想体型実現のために「コルセット」が流行したのは17世紀頃から。まだブラジャーは存在せず、コルセットで胸を押し上げることで胸のボリュームを出していた。19世紀にはより細いウエストへの憧れが広がり、突き出した胸と後方に張り出した臀部に挟まれたウエストが強調された「S字型シルエット」が定着。小林さんが閲覧し、体験したコルセットはこの時代のもの。コルセットがもっとも女性のウエストを締め上げていた時代だ。

次回の〈Vol.2〉「ブラジャーの誕生と胸の膨らみ」は3/1(水)更新予定です。お楽しみに。

- 小林エリカ(こばやし・えりか) 1978年、東京都生まれ。著書に小説「最後の挨拶 His Last Bow」(講談社)、「トリニティ、トリニティ、トリニティ」(第7回鉄犬ヘテロトピア文学賞受賞)、「マダム・キュリーと朝食を」(第27回三島由紀夫賞候補、第151回芥川龍之介賞候補)(共に集英社)。他にも、アンネ・フランクと実父の日記をモチーフにした「親愛なるキティーたちへ」、コミック「光の子ども1〜3」(共にリトルモア)など。 主な個展に「最後の挨拶 His Last Bow」(2019年、Yamamoto Keiko Rochaix、ロンドン)、「野鳥の森 1F」(2019年、Yutaka Kikutake Gallery、東京)、グループ展に「話しているのは誰? 現代美術に潜む文学」(2019年、国立新美術館、東京)など。

撮影/山口健一郎

構成/梅原加奈

デザイン/WATARIGRAPHIC