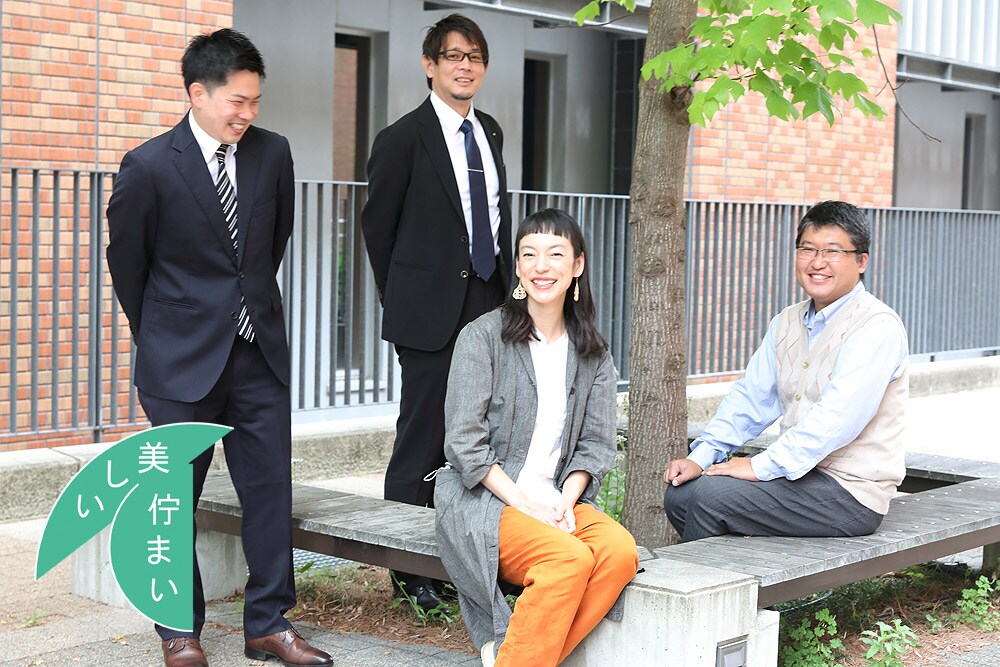

左から

左から萩生翔大(京都大学 准教授)/ヒトの日常動作からスポーツ・楽器演奏に至る身体運動の制御と学習に関する研究を、神経科学的や計算論的観点から行っている。

京都大学で博士(人間・環境学)の学位を取得後、東京大学を経て、2022年より現職。

松井孝明(ワコール人間科学研究開発センター)/入社後、温熱発汗の研究や新材料・商品を開発。その後ワコールでブランドマーチャンダイザーや新ブランド立上げをし、百貨店戦略企画では無料診断等いろいろな販売戦略を考案。十数年ぶりに研究に復帰。

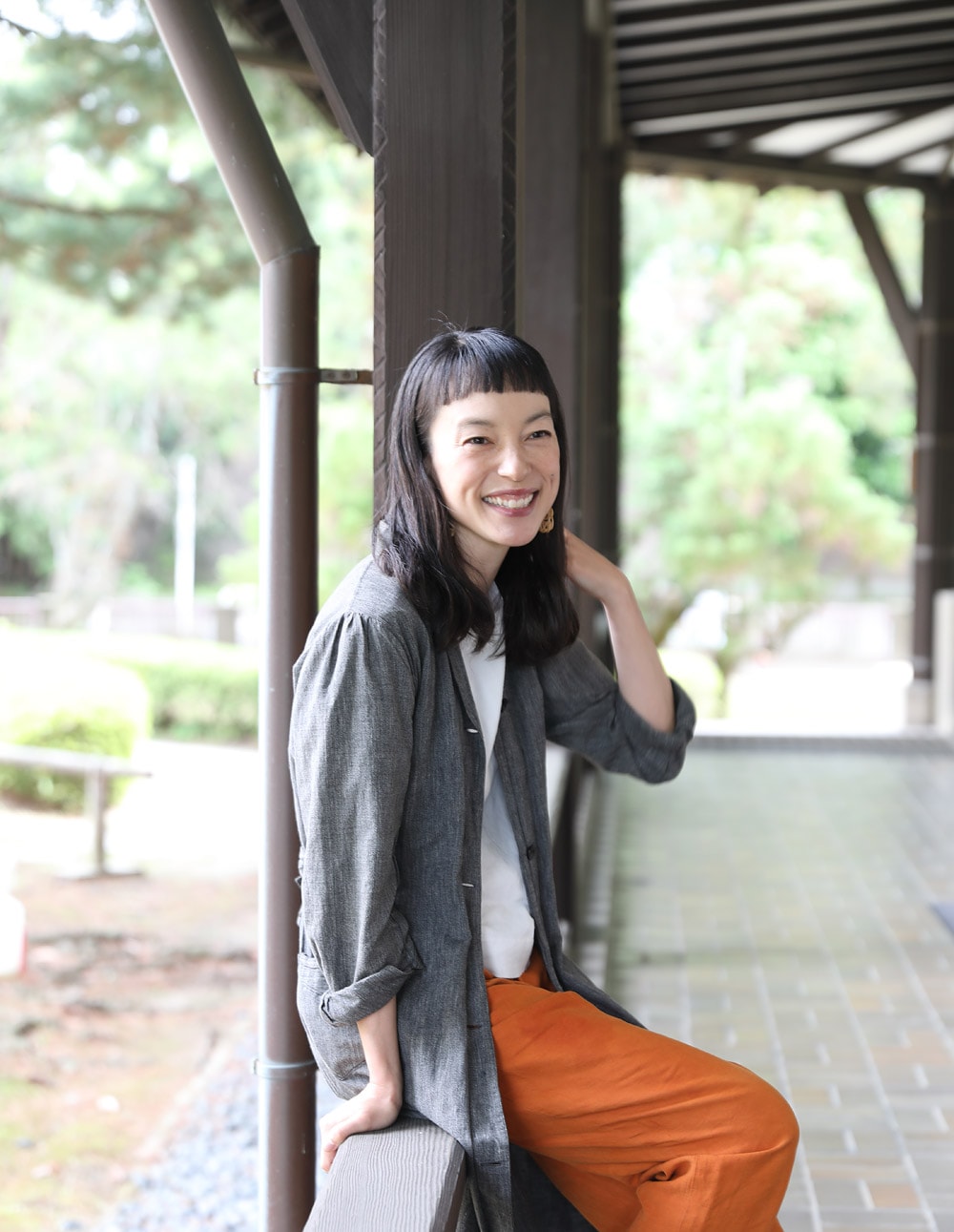

KIKI(モデル)

寺田昌弘(京都大学 特定准教授)/薬剤師、専門は宇宙医学。 2009年にJAXA(向井千秋研究室)に入社し、宇宙飛行士の健康管理研究に従事。2014年から3年間、NASA Ames Research Centerへ留学し、宇宙での健康評価手法開発に従事。その後、慈恵医大を経て、2018年より現職。

ワコールがさまざまな大学や研究機関、企業と共同で進めている「からだ文化研究プロジェクト」。その過程をモデルKIKIさんがナビゲーターとなってレポートします。今回は、プロジェクトメンバーの京都大学・萩生翔大先生と寺田昌弘先生の研究室へ。脳の命令や筋肉によってどうやって運動がつくられるのかを研究し、それを宇宙医学にも役立てています。

脳はどうやって筋肉に命令を出しているの?

KIKI まず最初に、萩生先生の研究について教えてください。

KIKI(モデル)/武蔵野美術大学建築学科卒業後、モデル・女優・写真家として活躍。エッセイ寄稿や紀行文の執筆なども手がける。著書に『美しい山を旅して』(平凡社)、『山が大好きになる練習帳』(雷鳥社)など。

KIKI(モデル)/武蔵野美術大学建築学科卒業後、モデル・女優・写真家として活躍。エッセイ寄稿や紀行文の執筆なども手がける。著書に『美しい山を旅して』(平凡社)、『山が大好きになる練習帳』(雷鳥社)など。

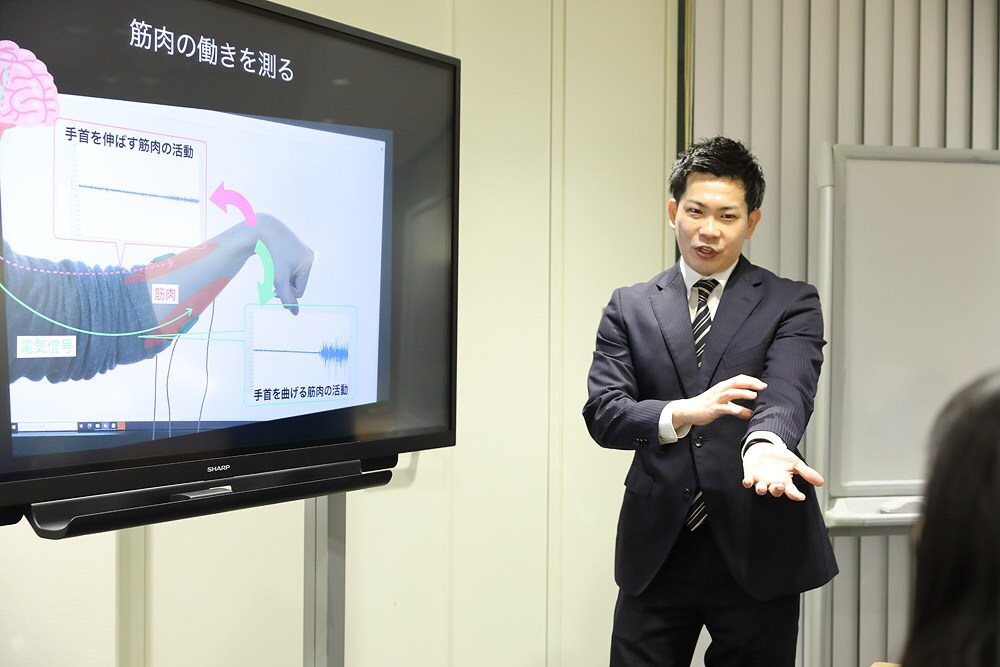

萩生 私は、人が日常的に行う運動がどのように筋肉を働かせてつくり出されているのかを研究しています。私たちが毎日なに気なく行っている、歩いたり、走ったり、あるいはボールを投げたりという運動は、全身400種類以上の筋肉の働きからつくられているんですよ。

萩生翔大先生

萩生翔大先生

KIKI そんなに多くの種類があるのですね。

萩生 はい。それらの筋肉がどう協力しあってひとつの運動になっているかを調べています。

KIKI 筋肉はひとつひとつが動くのではなくて、協力し合っているのですか?

萩生 はい。しかも協力の仕方は人によって少しずつ違います。歩き方がひとりひとり違うのもそのためです。筋肉同士が協力しあってユニットを組む仕組みを、私たちは「筋シナジー」と呼んでいます。

KIKI 筋肉同士に協力関係があるとは、面白いですね。

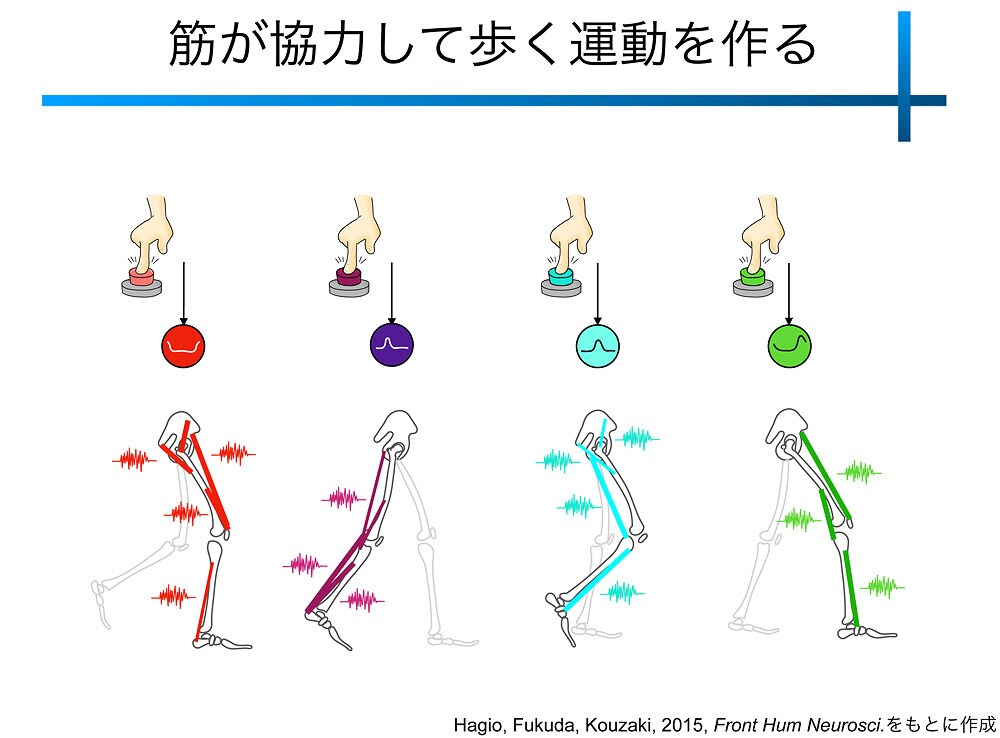

萩生 筋シナジーの考え方で「歩く」という活動を見てみると、脳はたくさんの筋肉ひとつずつに命令をするのではなく、だいたい4つくらいのユニット(まとまり)に対してそのルートのスイッチをピッピッピッピッと入れていくような様子が見られます。それぞれのユニットを起こしていくようなイメージで、「一歩」につながっています。

資料提供/萩生翔大先生

資料提供/萩生翔大先生

萩生 もしも、ひとつひとつの筋肉に命令するとなると、脳にとっても大きな負荷がかかります。

KIKI そうですね。車のように、ひとつのハンドルでパーツ全てが連動して動く状態が、筋肉のユニットということですね。その筋肉の動きはどうやって調べるのですか?

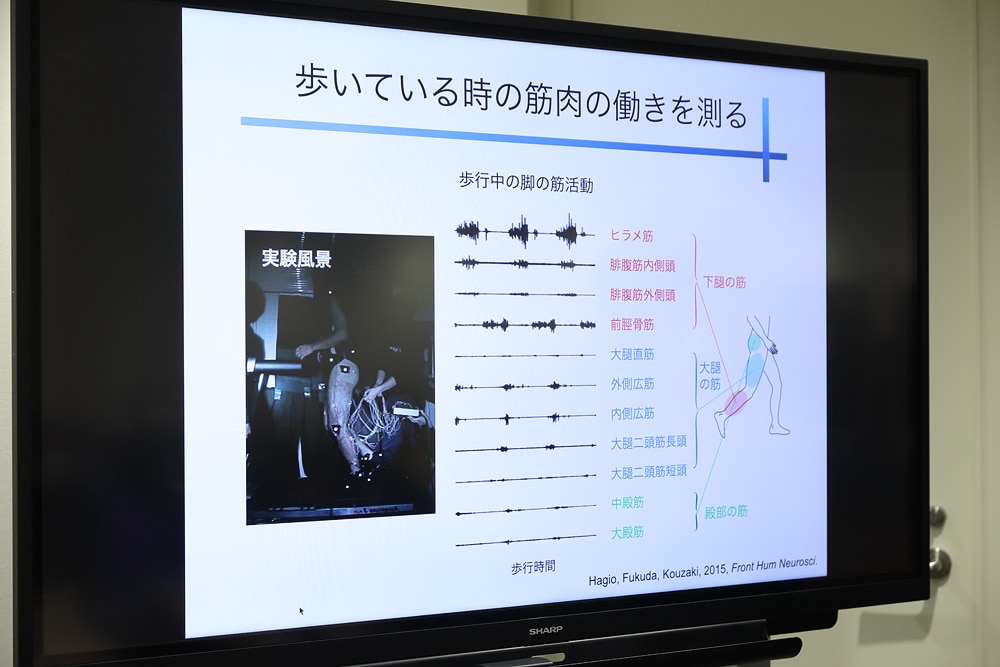

萩生 からだの表面に小型のセンサーをつけると、その下にある筋肉に脳から送られた命令を測ることができ、筋肉の働きを知ることができます。その情報から、歩いているときや走っているときに、筋肉の協力の仕方にどんな法則性があるのか、それが人によってどう違うのかを調べることができます。

データから、個人の歩き方のパターンやクセ、特徴を調べる

KIKI 脳からの命令で筋肉のユニットが動いているならば、逆に外部からの電気信号でからだを動かすことはできるのですか?

萩生 できますよ。たとえば、私の手首を曲げるときの信号を電気刺激に変換して、KIKIさんに送ったとしたら、KIKIさんは眠っている状態でも、手が動き出します(笑)。

KIKI それはすごいですね(笑)。先生の研究は、けがや障がいでからだが動かない人にも応用できそうですね。

萩生 今はまだ介入できていませんが、第一段階としてリハビリテーションに役立てばと考えています。健常な人の筋肉の使い方がわかれば、リハビリ中の人のトレーニングの指標にもなり、効率的にリハビリを進めることができるのではと思います。

ほかにも、人型ロボットの開発にも応用できます。ロボットは、歩くことができても自転車には乗れなかったり、なめらかに動くことが難しかったりするのですが、筋シナジーの仕組みを応用すれば、ロボットの動きも進化するのではと思います。

ただ、こういったことを実際に活用していくためには、まだまだ多くのデータを蓄積していく必要があるのが現状ですね。

松井(ワコール)

松井(ワコール)

松井(ワコール) データを蓄積することで、個人の特徴やクセを見つけるきっかけになるのではと私たちも期待しています。そこから「美しさ」や「佇まい」に関する新しい見方ができたり、からだの負荷を軽くする動きなどに応用できます。もちろん簡単ではないと思いますが、先生方の研究が「からだの整え方」にもつながるのではと思っています。

アスリートほど、筋肉の使い方がシンプル!?

KIKI ところで、寺田先生と萩生先生が一緒に研究をするきっかけは何だったのでしょうか?

寺田 私は宇宙医学の研究をしています。宇宙飛行士が長く宇宙に滞在して帰ってくると、地上では歩行しづらい状態になるのは有名ですよね。通常は、ふくらはぎの筋肉とすね側の筋肉は、交互に動いているのですが、宇宙から帰ってくると両方とも一緒に動くようになることが筋電図を見るとわかります。

これが歩行しづらいことの原因だろうとは考えられていたのですが、そこに当時学生だった萩生先生の筋シナジーの仕組みを聞いて、一緒に実験、研究をしたいと思いました。今までになかった分析がとても面白かったんです。

寺田昌弘先生

寺田昌弘先生

KIKI 10年以上共に研究してらっしゃるのですね。筋シナジーのパターンは人によってかなり違うんですか?

萩生 はい。バレエダンサーのような運動のエキスパートとそうでない人を比べると、エキスパートは歩行が困難な場所でも、ふだんの歩行と同じように筋肉を協力させて使うことができるといった報告があります。一般の人は、難易度によって筋肉の協力の仕方が違っています。

KIKI エキスパートはひとつのパターンをいろいろなことに適応できるんですね。

萩生 KIKIさんも筋電図で筋肉の動きを測ってみますか?

KIKI やってみたいです!

歩き方は、ここまで細かく計測できる!

萩生 早速ですが、左足のスネ側とふくらはぎ側にセンサーをつけた状態で歩いてみてください。

KIKI 計測していると思うと緊張しますね(笑)。

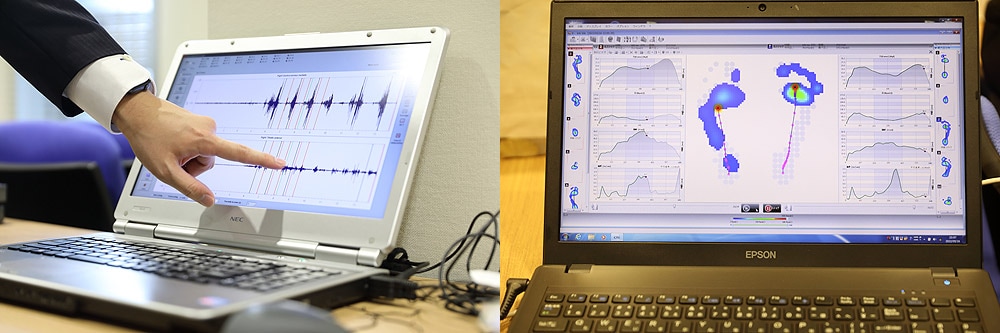

萩生 さて、データを見てみましょう。地面を蹴るとき、ふくらはぎ側の筋肉の使い方が大きくなっているのがわかりますね。すね側の筋肉は、ゆっくり歩いているからか小さくずっと活動しているようです。

KIKI 見た目にはわからないような動きがこんなに細かく出るのですね。

萩生 このデータでは、足の裏にどんな力がかかっているかもわかります。ヒールをよく履く人や扁平足の人など足のサイドが地面につかず浮いてしまっている人が多いのですが、KIKIさんの歩き方は、すごくきれいにサイドも使われていますね。

KIKI 客観的に歩行を見るというのは、とても面白いですね。

萩生 こうやって動きを測ることはできますが、「からだ文化研究プロジェクト」の大きなテーマでもある「美しさ」が加わると、分析や調査が難しくなります。後半では、KIKIさんの考える「美しい動き」についてもぜひ、お聞かせいただけたら。(続く)

撮影/石川奈都子

デザイン/WATARIGRAPHIC